新葡的京集团平台官网研究团队在温度传感用发光材料领域取得新进展

近日,350vip8888新葡的京集团王育华教授课题组在温度传感用发光材料领域取得了新进展。相关研究成果以“Luminescence Thermometry via MultiParameter Sensing in YV1-xPxO4:Eu3+, Er3+”为题于2025年4月4日发表在《Journal of the American Chemical Society》。350vip8888新葡的京集团博士生马一璇为论文第一作者,王育华教授和荷兰皇家科学院院士、新葡的京集团平台官网兼职教授Andries Meijerink为通讯作者。该项研究工作得到了国家自然科学基金资助。

发光测温是一种通过利用温度依赖性发光特性实现远程温度传感的技术。基于两个热耦合发射能级的镧系掺杂发光材料,其发光强度比(LIR)随温度变化的特性已被成功用于设计高灵敏度发光温度计。然而,镧系元素4fn→4fn禁戒跃迁的低吸收强度限制了材料亮度,且此类玻尔兹曼型温度计仅在有限温区对温度敏感。为解决上述问题,该团队设计了一种新型发光温度探针:YV1-xPxO4:Eu3+, Er3+。该体系通过钒酸盐的强宽带电荷转移吸收敏化镧系离子发光,并利用磷酸盐/钒酸盐取代(x的变化)调控Eu3+发光的热猝灭温度,成功实现可调的宽范围最佳测温区间。通过多参数传感策略,该材料在室温至873K宽温域内展现出0.5%/K至超过5%/K的可调相对灵敏度。为验证实际应用价值,研究团队将其用于芯片原位温度检测,测温精度优于1K,充分证明其在精确温度领域的应用潜力。

多参数传感发光温度探针YV1-xPxO4:Eu3+, Er3+概述图

温度传感在各领域具有基础且广泛的应用价值,从监测人体体温异常等日常应用,到工业设备中的化学反应调控、电子设备热管理等专业领域均有涉及。近年来,基于镧系离子温度依赖性发光特性的远程光学测温技术发展迅速,对其灵敏度和测温精度提出了更高要求。随着催化反应监测、微流控芯片热管理及高功率器件热分析等领域的发展,开发适用于高温环境(T>400 K)的新型温度探针以实现高分辨率远程温度传感,已成为当前研究热点。

实现宽温域稳定且灵敏的温度检测至关重要。基于两个热耦合能级发光强度比(LIR)的测温方法因其具有高相对灵敏度Sr、自校准特性,以及对局部环境变化不(非完全)敏感等优势备受关注。然而,这类探针的高Sr温度范围有限,且在高温区灵敏度急剧下降,严重制约其在宽温域过程监测中的应用。此外,多数镧系玻尔兹曼温度探针的激发过程涉及宇称禁阻的4fn→4fn跃迁,其弱吸收特性导致纳米探针亮度受限。特别是在需要短采集时间(如高分辨率温度成像)、低激发强度或弱发射收集效率的应用场景中,高亮度纳米探针对获得理想温度精度至关重要。

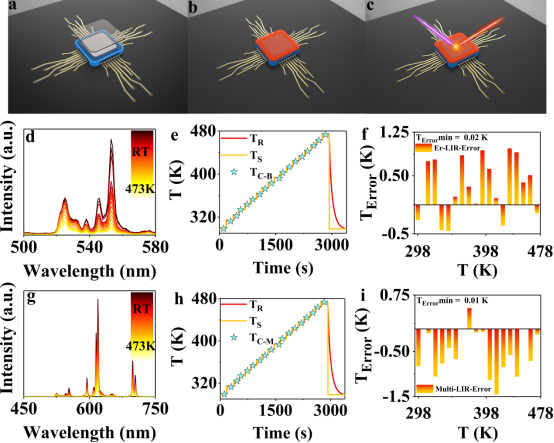

图 (a-c) 芯片原位温度检测示意图。(d) 使用 YVO4:2%Er3+,1%Eu3+纳米发光温度计涂覆于芯片表面在310nm激发下随温度变化的发射光谱。(e) 实时监测的实际温度 (TR) 曲线、变温装置的设定温度 (TS) 曲线,以及根据 Er3+ 2H11/2-4S3/2 LIR玻尔兹曼测温法计算的芯片温度(TC-B)。(f) 不同温度下TC-B与TR之间的误差。(g) 表面涂覆纳米发光温度计的芯片的变温发射光谱。(h) TR 曲线、TS 曲线以及根据 Er3+/Eu3+ LIR测温法计算出的芯片温度(TC-M)。 (i) 不同温度下 TC-M 与 TR 之间的误差。

为解决上述关键科学问题,王育华教授课题组开发了一种新型YV1-xPxO4:Eu3+,Er3+发光温度探针。该体系通过钒酸盐的强宽带电荷转移吸收敏化镧系离子发光,并利用磷酸盐/钒酸盐取代(x的变化)调控Eu3+发光的热猝灭温度,成功实现可调的宽范围最佳测温区间。此外,该材料具有多种温度依赖发光特性:Er3+的2H11/2/4S3/2发光强度比、Er3+与Eu3+积分发光强度比、以及Eu3+荧光寿命。基于多参数传感策略,微/纳米晶温度探针在室温至873K宽温域内展现出0.5%/K至超过5%/K的可调相对灵敏度。研究团队将其用于芯片原位温度检测,测温精度优于1K,充分证明这种新型发光温度计在精密测温领域的应用潜力。